首页

›

这不是我的帽子

欢迎来标记这本书的营养

编辑点评

一部幽默悬疑的“小电影”

文/信谊编辑部

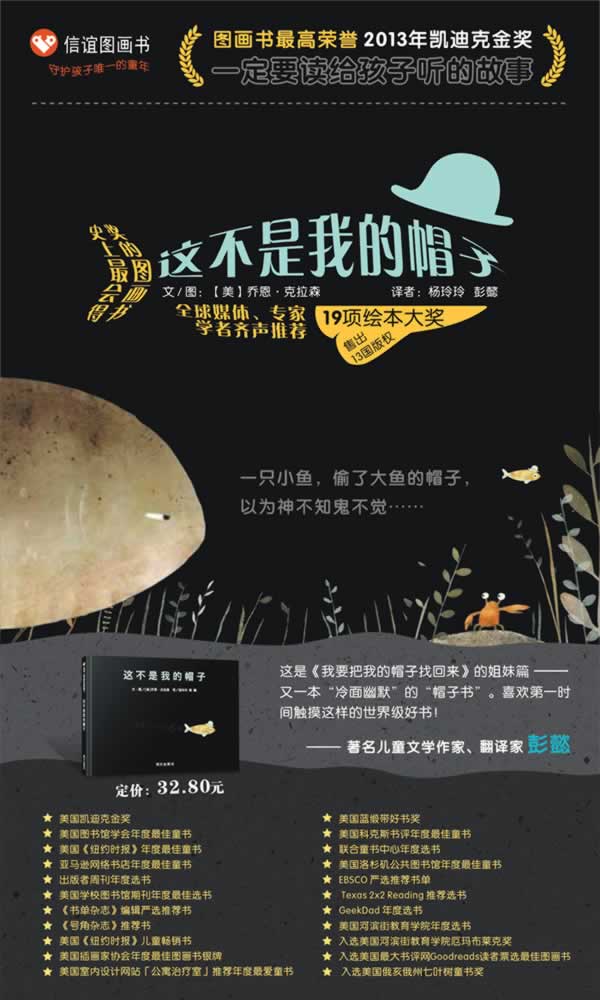

2013年1月,美国凯迪克大奖评委会宣布把当年的金奖颁给乔恩 克拉森的《这不是我的帽子》。始于1938年的凯迪克大奖是美国最具权威的图画书奖,被誉为图画书界的“奥斯卡”。有意思的是,乔恩 克拉森原本就是一位动画电影工作者,他将电影的蒙太奇思维娴熟地运用到图画书创作中,把故事讲得精彩流畅,充满戏剧性和幽默感。整本书像一部高度浓缩的小电影,从一开场就紧紧抓住读者的兴奋点和笑点,它摘得图画书界的“小金人”,可谓实至名归。

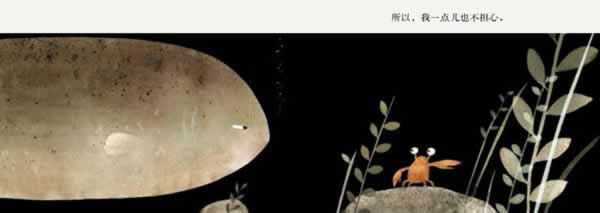

这本书强烈的戏剧张力,主要源于文字与图画采用了截然不同的视点。文字部分是小鱼的视点:“这不是我的帽子。是我刚刚偷来的。我从一条大鱼那儿偷来的。我偷帽子的时候,他在睡觉。”……小鱼为自己选择了一个“水草长得又大又高又密的地方”作为藏身之地,自以为很安全,但事实究竟如何呢?采用全知视点进行叙述的图画,让读者从一开始就对真相了然于心:当小鱼说“他可能睡很久都不会醒”时,大鱼突然睁开了眼睛;当小鱼说“我一点儿也不担心”时,螃蟹正在向大鱼告密……文与图不断形成冲突和反差,配合大鱼微妙的眼神变化,制造出高度的幽默感。读者会迫不及待地往后翻,想要知道接下来到底会发生什么。

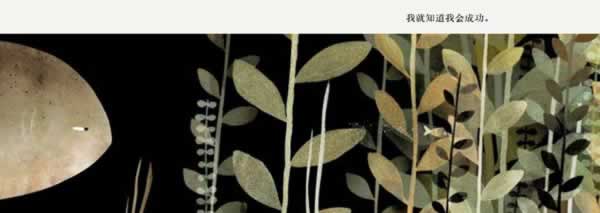

会发生什么呢?小鱼一路跑,大鱼一路追,当小鱼说出“我就知道我会成功”的时候,大鱼距它仅有一步之遥了,两条鱼第一次(也是唯一一次)出现在同一幅画面中。“小鱼的逃跑”和“大鱼的追赶”这两条平行叙述的线索至此交会到一处,令全书的紧张和悬疑达到了最高峰。然而接下来,作者的叙述突然由清晰转向隐晦:第一幅画面,小鱼的身影已经隐匿在水草中,大鱼的半个身子也钻进了水草;第二幅画面,只有一片水草,完全看不见两条鱼;第三幅画面,大鱼从水草中离开了;第四幅画面,大鱼戴着那顶小小的蓝帽子,满意地闭目养神。至于在“水草长得又大又高又密的地方”到底发生了什么,全由读者自行想象。

而那些已经读过《我要把我的帽子找回来》的读者,会对这种狡黠的叙事手法倍觉亲切。《我要把我的帽子找回来》是《这不是我的帽子》的姐妹篇,同样是一个充满戏剧性的“偷帽子”的故事,作者让丢了帽子的熊和偷帽子的兔子四目相对,然而当面对质之后究竟发生了什么,作者也并未言明。乔恩 克拉森喜欢提供开放性的结局,任凭读者去猜测和玩味,而小读者们自会有不同的诠释,并从中得到“参与故事”的喜悦。

与《我要把我的帽子找回来》相比,《这不是我的帽子》无论人物设置、用色还是语言都更为简洁。人物只有三个——大鱼、小鱼和螃蟹,但每个人物的眼神、表情和个性都生动鲜明,令人过目难忘。画面的背景是大片的黑色——用乔恩 克拉森的话说,黑色让人感觉到宁静,并且“大鱼的眼睛是这个故事最重要的部分,背景的颜色愈深,鱼的眼睛就会愈明显。”而那微微摇曳的水草和一串串的白色气泡,则让黑色的画面一下子灵动起来。乔恩 克拉森的确是讲故事的天才,他用的是最简洁的叙事元素,创造出的却是最丰富的阅读趣味。

《这不是我的帽子》是一本有创意、有乐趣的图画书,它不刻意强调主题和寓意,而是通过图画书独特的艺术手法,让孩子充分感受阅读的快乐。日本图画书大师松居直认为,图画书是一种“文与图相乘”的艺术——文字所讲的故事与画面所讲的故事并非简单相加,而是和谐交融、相互协调,共同拓展更为广阔的叙事空间。《这不是我的帽子》就是一本把“文×图”的艺术手法演绎得淋漓尽致的图画书,从这个意义上说,它也让我们触摸到图画书这种艺术形态的精髓所在。

文/信谊编辑部

2013年1月,美国凯迪克大奖评委会宣布把当年的金奖颁给乔恩 克拉森的《这不是我的帽子》。始于1938年的凯迪克大奖是美国最具权威的图画书奖,被誉为图画书界的“奥斯卡”。有意思的是,乔恩 克拉森原本就是一位动画电影工作者,他将电影的蒙太奇思维娴熟地运用到图画书创作中,把故事讲得精彩流畅,充满戏剧性和幽默感。整本书像一部高度浓缩的小电影,从一开场就紧紧抓住读者的兴奋点和笑点,它摘得图画书界的“小金人”,可谓实至名归。

这本书强烈的戏剧张力,主要源于文字与图画采用了截然不同的视点。文字部分是小鱼的视点:“这不是我的帽子。是我刚刚偷来的。我从一条大鱼那儿偷来的。我偷帽子的时候,他在睡觉。”……小鱼为自己选择了一个“水草长得又大又高又密的地方”作为藏身之地,自以为很安全,但事实究竟如何呢?采用全知视点进行叙述的图画,让读者从一开始就对真相了然于心:当小鱼说“他可能睡很久都不会醒”时,大鱼突然睁开了眼睛;当小鱼说“我一点儿也不担心”时,螃蟹正在向大鱼告密……文与图不断形成冲突和反差,配合大鱼微妙的眼神变化,制造出高度的幽默感。读者会迫不及待地往后翻,想要知道接下来到底会发生什么。

会发生什么呢?小鱼一路跑,大鱼一路追,当小鱼说出“我就知道我会成功”的时候,大鱼距它仅有一步之遥了,两条鱼第一次(也是唯一一次)出现在同一幅画面中。“小鱼的逃跑”和“大鱼的追赶”这两条平行叙述的线索至此交会到一处,令全书的紧张和悬疑达到了最高峰。然而接下来,作者的叙述突然由清晰转向隐晦:第一幅画面,小鱼的身影已经隐匿在水草中,大鱼的半个身子也钻进了水草;第二幅画面,只有一片水草,完全看不见两条鱼;第三幅画面,大鱼从水草中离开了;第四幅画面,大鱼戴着那顶小小的蓝帽子,满意地闭目养神。至于在“水草长得又大又高又密的地方”到底发生了什么,全由读者自行想象。

而那些已经读过《我要把我的帽子找回来》的读者,会对这种狡黠的叙事手法倍觉亲切。《我要把我的帽子找回来》是《这不是我的帽子》的姐妹篇,同样是一个充满戏剧性的“偷帽子”的故事,作者让丢了帽子的熊和偷帽子的兔子四目相对,然而当面对质之后究竟发生了什么,作者也并未言明。乔恩 克拉森喜欢提供开放性的结局,任凭读者去猜测和玩味,而小读者们自会有不同的诠释,并从中得到“参与故事”的喜悦。

与《我要把我的帽子找回来》相比,《这不是我的帽子》无论人物设置、用色还是语言都更为简洁。人物只有三个——大鱼、小鱼和螃蟹,但每个人物的眼神、表情和个性都生动鲜明,令人过目难忘。画面的背景是大片的黑色——用乔恩 克拉森的话说,黑色让人感觉到宁静,并且“大鱼的眼睛是这个故事最重要的部分,背景的颜色愈深,鱼的眼睛就会愈明显。”而那微微摇曳的水草和一串串的白色气泡,则让黑色的画面一下子灵动起来。乔恩 克拉森的确是讲故事的天才,他用的是最简洁的叙事元素,创造出的却是最丰富的阅读趣味。

《这不是我的帽子》是一本有创意、有乐趣的图画书,它不刻意强调主题和寓意,而是通过图画书独特的艺术手法,让孩子充分感受阅读的快乐。日本图画书大师松居直认为,图画书是一种“文与图相乘”的艺术——文字所讲的故事与画面所讲的故事并非简单相加,而是和谐交融、相互协调,共同拓展更为广阔的叙事空间。《这不是我的帽子》就是一本把“文×图”的艺术手法演绎得淋漓尽致的图画书,从这个意义上说,它也让我们触摸到图画书这种艺术形态的精髓所在。

内容简介

一条小鱼戴着一顶圆圆的蓝色帽子游进我们的视野,它一边往前游,一边自言自语:“这不是我的帽子,是我偷来的。帽子的主人可能不会发现,因为它睡着了。就算发现了,也不会知道是我偷的;就算知道是我偷的,它也不会找到我……”它戴着帽子一路潜逃,可是就在它浑然不觉的时候,帽子的主人,一条很大很大的大鱼已经睁开了眼睛,悄悄地尾随其后……

媒体评论

乔恩 克拉森的用色极其精简,文与图的叙述似乎互不相关,形成有趣的反差,书中还设置了微妙的暗示,让读者步步紧跟他的叙述,对故事的结局展开想象。克拉森展现了大师级的插画水准,只凭鱼儿眼神的细微变化和些许水草的移动,讲述了一个连讲述者自己都猜不到的故事。

——凯迪克评奖委员会

文和图都极尽简洁。黑色的背景极好地衬托了褐色的小鱼和海藻,并用一串白色的小泡泡暗示着鱼的游动,去除了所有冗杂的色彩,非常精炼,可谓匠心独运,有趣的故事让孩子一次又一次地发笑。——美国《学校图书馆》杂志

克拉森真是个说故事高手。他很擅长利用图像展现文字中没有说的故事,让图文合奏得精采绝伦。──美国《出版者周刊》书评

图画中的动物看似面无表情,却营造出极具戏剧性的张力和令人有点毛骨悚然的幽默。卡拉森掌握了布置线索、故弄玄虚的诀窍,每个细节都毫不马虎,成功铺呈出精采的图文合奏,用孩子能了解的语言,把这个故事说得生动不已。谁知道偷帽子的故事竟然可以是一个精采创作的无底洞?——美国《书单》杂志

【共读体验】

你怎么知道呢?

文/章晓俊

每次胡小妹做了什么坏事情,我总能第一时间知道,比方说偷吃了棒棒糖或者巧克力。她总是瞪大眼睛用不可思议的语气问我:“你怎么知道呢?”我怎么会不知道呢,五岁的她根本意识不到自己还叼着吃完的棒子,或者嘴角都是黑黑的巧克力。明明知道自己做错了,却还要说“是奶奶非要我吃的”,或找出其他各种理由为自己撑腰,企图逃过惩罚。

只要是孩子,都会有这样的时候吧。就像《这不是我的帽子》里的小鱼,明明知道偷帽子不对,明明知道帽子不属于他,还是想留着帽子——“反正他戴也太小了,我戴正合适”。这样的“小强盗逻辑”,太惟妙惟肖、活灵活现了。他们的世界里,只有他们自己,怎么吃到自己想吃的东西,怎么才能一直玩不要睡觉,怎么才能得到那个心心念念的玩具,怎么才能……

那么,怎么才能让孩子知道是非曲直、遵守规矩、体谅他人以及其他做人的道理呢?一本讲“偷东西”的书会不会教坏小孩子?何况书里的小偷不仅偷东西,还强词夺理,能不能让孩子看这样的书呢?怀着试探的心理,我和胡小妹一起翻开《这不是我的帽子》,却不知不觉被故事吸引住了。小鱼说着“这不是我的帽子,是我刚刚偷来的”,眼睛向后斜睨着逃走了。接下来,小鱼一边逃,一边得意洋洋、喋喋不休、自我辩解、自我安慰,大鱼则气定神闲、一路“缉凶”,两者之间所形成的强烈反差实在是太逗乐了。“大鱼早就醒了”、“大鱼已经发现帽子不见了”、“大鱼已经开始追了”、“小鱼快看大鱼就在你后面哪”……胡小妹乐不可支,不时插嘴,完全沉浸在故事情节之中。

读完之后我问胡小妹:“为什么小鱼要偷帽子呢?”她说:“因为他太喜欢那个帽子了,但那不是他的,他不应该拿的。”很好,她已经有了自己的判断。我想,作者其实从一开始就在引导我们进行道德观念的讨论和教育,只不过他运用了一种反常规的叙述手法,将小鱼的偷窃行为原原本本地展现在孩子们眼前,让他们看到小鱼所有的思绪和行动,最后又以开放的结局让他们自己去观察、思考、理解、判断。作者的“说理”是不露痕迹的,却比强硬的说教更容易引起孩子的共鸣。

那么,最后小鱼到底怎么了呢?我心里的答案是:小鱼偷帽子,被大鱼狠狠地揍了一顿,再也不敢了。可是胡小妹的回答是:“小鱼不会是被大鱼吃了吧?肯定不会的,小鱼后来就把帽子还给大鱼了呗,你看,大鱼不是戴着帽子走了么?”

这就是亲子共读的乐趣,我的想法是“做错事就要惩罚”,而胡小妹的想法是“做错事只要改正就可以了”。《这不是我的帽子》好像是一面镜子,让我们更清楚地看见镜中的孩子,也看见镜中的自己,并实现更深入的交流。

——凯迪克评奖委员会

文和图都极尽简洁。黑色的背景极好地衬托了褐色的小鱼和海藻,并用一串白色的小泡泡暗示着鱼的游动,去除了所有冗杂的色彩,非常精炼,可谓匠心独运,有趣的故事让孩子一次又一次地发笑。——美国《学校图书馆》杂志

克拉森真是个说故事高手。他很擅长利用图像展现文字中没有说的故事,让图文合奏得精采绝伦。──美国《出版者周刊》书评

图画中的动物看似面无表情,却营造出极具戏剧性的张力和令人有点毛骨悚然的幽默。卡拉森掌握了布置线索、故弄玄虚的诀窍,每个细节都毫不马虎,成功铺呈出精采的图文合奏,用孩子能了解的语言,把这个故事说得生动不已。谁知道偷帽子的故事竟然可以是一个精采创作的无底洞?——美国《书单》杂志

【共读体验】

你怎么知道呢?

文/章晓俊

每次胡小妹做了什么坏事情,我总能第一时间知道,比方说偷吃了棒棒糖或者巧克力。她总是瞪大眼睛用不可思议的语气问我:“你怎么知道呢?”我怎么会不知道呢,五岁的她根本意识不到自己还叼着吃完的棒子,或者嘴角都是黑黑的巧克力。明明知道自己做错了,却还要说“是奶奶非要我吃的”,或找出其他各种理由为自己撑腰,企图逃过惩罚。

只要是孩子,都会有这样的时候吧。就像《这不是我的帽子》里的小鱼,明明知道偷帽子不对,明明知道帽子不属于他,还是想留着帽子——“反正他戴也太小了,我戴正合适”。这样的“小强盗逻辑”,太惟妙惟肖、活灵活现了。他们的世界里,只有他们自己,怎么吃到自己想吃的东西,怎么才能一直玩不要睡觉,怎么才能得到那个心心念念的玩具,怎么才能……

那么,怎么才能让孩子知道是非曲直、遵守规矩、体谅他人以及其他做人的道理呢?一本讲“偷东西”的书会不会教坏小孩子?何况书里的小偷不仅偷东西,还强词夺理,能不能让孩子看这样的书呢?怀着试探的心理,我和胡小妹一起翻开《这不是我的帽子》,却不知不觉被故事吸引住了。小鱼说着“这不是我的帽子,是我刚刚偷来的”,眼睛向后斜睨着逃走了。接下来,小鱼一边逃,一边得意洋洋、喋喋不休、自我辩解、自我安慰,大鱼则气定神闲、一路“缉凶”,两者之间所形成的强烈反差实在是太逗乐了。“大鱼早就醒了”、“大鱼已经发现帽子不见了”、“大鱼已经开始追了”、“小鱼快看大鱼就在你后面哪”……胡小妹乐不可支,不时插嘴,完全沉浸在故事情节之中。

读完之后我问胡小妹:“为什么小鱼要偷帽子呢?”她说:“因为他太喜欢那个帽子了,但那不是他的,他不应该拿的。”很好,她已经有了自己的判断。我想,作者其实从一开始就在引导我们进行道德观念的讨论和教育,只不过他运用了一种反常规的叙述手法,将小鱼的偷窃行为原原本本地展现在孩子们眼前,让他们看到小鱼所有的思绪和行动,最后又以开放的结局让他们自己去观察、思考、理解、判断。作者的“说理”是不露痕迹的,却比强硬的说教更容易引起孩子的共鸣。

那么,最后小鱼到底怎么了呢?我心里的答案是:小鱼偷帽子,被大鱼狠狠地揍了一顿,再也不敢了。可是胡小妹的回答是:“小鱼不会是被大鱼吃了吧?肯定不会的,小鱼后来就把帽子还给大鱼了呗,你看,大鱼不是戴着帽子走了么?”

这就是亲子共读的乐趣,我的想法是“做错事就要惩罚”,而胡小妹的想法是“做错事只要改正就可以了”。《这不是我的帽子》好像是一面镜子,让我们更清楚地看见镜中的孩子,也看见镜中的自己,并实现更深入的交流。

© 2011-2012 idaddy.cn 版权所有 | 沪ICP备06057141号 上海童锐网络科技有限公司 |

安全联盟

标签:

标签:

全部点评 ( 0 )